- Prinzipien

Projektlernen ist eine ziemlich ausgebuffte Lernform, die alles andere als voraussetzungslos funktioniert.

Unter Voraussetzungen verstehen Lehrer*innen häufig v.a. solche, die auf Schülerseite vermutet werden: Die Schüler*innen müssten bestimmte Dinge schon (von woher eigentlich?) „mitbringen“, damit bei ihnen Projektlernen überhaupt funktioniert, meinen sie. Ich meine hingegen, dass die wichtigen Voraussetzungen ganz woanders liegen und dass man grundsätzlich mit allen Lernenden – egal welchen Alters und egal welcher Vorerfahrung – Projektlernen durchführen kann. Die Projekte und ihre Ergebnisse sehen natürlich entsprechend den unterschiedlichen Lerngruppen dann ganz verschieden aus. Moment: Nicht ganz! Ich muss genauer werden.

Denn die Projektprinzipien und die Trajektorie sind allgemein, d.h. sie treffen für alle Projekte (nach meinem Projektverständnis) zu. Konkret verschieden sind hingegen die jeweiligen spezifischen Inhalte, die Größenordnung des Projekts, der komplexe Gegenstand, die Fragen, das Denkniveau, das Ergebnisniveau … der ganze Möglichkeitshorizont. Jeder, der Kinder großgezogen hat, weiß das. Es ist eine Binse. Ein Kind, das etwa nach dem Tod, nach Gott oder dem Sinn des Lebens fragt, fragt anders und beantwortet sich (im Austausch mit anderen) seine Fragen anders, als ein Teenager und dieser wieder anders als ein erwachsener zweifelnder Theologe. Aber auch ein kleines Kind hat schon seine eigenen Fragen und geht ihnen nach, bzw. kann und möchte ihnen nachgehen. Fragen, die man projektartig bearbeitet, hat man nicht erst, wenn man schon viel Wissen angehäuft hat.

Das meiste intentionale Lernen außerhalb von Schule läuft projektförmig, sogar unabhängig davon, ob den Lernenden das bewusst ist und ob sie bewusst ihre Lerntrajektorie planen (und die Planung immer wieder an die Realitäten anpassen). Wie hürdenarm und erfolgreich das Lernen eines Gegenstands tatsächlich verläuft, hängt allerdings auch von der Bewusstheit, Reflexionsfähigkeit und der Fähigkeit zur Projektplanung ab. Wer autodidaktisch ein größeres Vorhaben realisieren möchte, also etwa einen Marathon laufen, einen Garten anlegen, eine Fremdsprache lernen, ein Musikinstrument spielen, ein historisches Ereignis, die Funktionsweise unserer Ökonomie oder eine komplexe Theorie verstehen lernen möchte, der kommt gar nicht umhin, es projektförmig zu tun. Selbst wenn man impulsiv mit der beliebten Strategie „einfach mal machen“ loslegt, um auf der Anfangseuphorie zu surfen: Wenn man ein Ziel erreichen möchte, und das Vorhaben nicht bald wieder frustriert abbricht – was ja häufig geschieht – wird das Vorhaben zu einem Projekt.

Wahrscheinlich gibt es „da draußen im richtigen Leben“ mehr abgebrochene als zu Ende geführte Projekte. Das ist ok. Manchmal braucht es auch viele Anläufe, um ein Vorhaben erfolgreich durchzuführen (z.B. das Rauchen aufzugeben). In der Schule aber sind die Institution und die Lehrkräfte verantwortlich dafür, dass beim Lernen sowenig wie irgend möglich vor die Wand läuft, d.h. vor dem Erfolg abgebrochen wird, und so wenig wie möglich Lernfrust und Enttäuschung entsteht. Das sind wir den Kindern und Jugendlichen, die unsere Zwangskunden sind, schuldig. Das hat nichts mit Fehlertoleranz oder gar Fehlerkultur zu tun. Denn die sagt ja gerade: Aus Fehlern kann man lernen. Und nur, wenn man aus dem „Kann“ ein „Ist“ macht, wird daraus Kultur. Und auch eine Trial and-error-Vorgehensweise ist nur in ganz bestimmten Kontexten und unter ganz bestimmten Bedingungen sinnvoll.

Es gibt wilde Lernprojekte, deren Verlauf keinem Ziel unterworfen ist, sondern in denen man sich treiben lässt nach dem Muster: Mal gucken, was passiert. Diese Projekte sind auch schön. Man muss sich allerdings klar machen, dass hinter ihnen ein anderes Motiv am Werke ist, als bei Lernprojekten mit einem Ziel, wie komplex oder offen auch immer. Beim wilden Projekt geht es in erster Linie darum, die Tätigkeit selbst zu genießen (= Spaß zu haben). Es muss nicht unbedingt etwas Greifbares dabei herauskommen. In der Regel wollen wir in der Schule jedoch, dass etwas Greifbares dabei herauskommt, nämlich ein Zuwachs an Wissen/Können/Wollen (aka Kompetenz), der zu weiterem Lernen verführt. Wenn das so ist, dann sollten wir größten Wert auf die Trajektorie, den Verlauf des Projektlernens legen. Und gerade, wenn es sich um das Lernen anderer handelt, für die wir Verantwortung tragen, müssen wir den Projektverlauf sehr genau im Blick haben und sehr gut verstehen. Denn das ist unser Beruf als Lehrer: Lernprozess-Gestalter zu sein, und zwar für Individuen, die in großen Gruppen auftreten.

In den letzten 2 Dekaden wurden in den Staatsschulen neue Konzepte unter verschiedenen Namen wie Selbstverantwortetes, Selbstorganisiertes, Selbstgesteuertes Lernen und das ganze unter dem Label Schüleraktivierung gekürt. Mal abgesehen davon, dass man wahrscheinlich nur in KZs Menschen gegen ihren Willen zum Tanzen und Springen bringen kann: Anstatt das seit Jahrzehnten bekannte und bewährte Projektlernen in der Lehrerbildung zu lehren und aus Dauer-Nische und -Randständigkeit in der Schulpraxis herauszuholen, wurde das Rad neu erfunden. Und das kam dann oft dabei heraus: Den Schülern wird die Rolle des Lehrers aus dem alten Setting übertragen und sie sollen quasi autodidaktisch didaktisierte Arbeitsbögen, Lern-Programme und Lektionen durcharbeiten. „Mach alleine, was früher der Lehrer mit dir gemacht hat“, ist jedoch oft eher eine Verschlechterung statt einer Verbesserung. Das berühmte Motto von Maria Montessori heißt ja auch stattdessen: „Hilf mir, es selbst zu tun“. Ein fundamentaler Unterschied. Vor einigen Jahren gab es eine Sendung des SWR mit dem Titel: „Wir machen alles alleine. Die Krise selbstgesteuerten Lernens“. Da kann man einiges über die Schildbürgerstreiche der Rad-Neuerfindung erfahren.

Die beliebte Ansage „von oben“, die Schüler*innen wären für ihr eigenes Lernen generell selbst verantwortlich, ist in meinen Augen unverantwortlich, unprofessionell und eine Überforderung der jungen Lernenden, die zu Enttäuschungen (übrigens sowohl bei Schülern als auch bei Lehrern), Schulfrust und Schlimmerem beiträgt. Es ist Freiheit an der falschen Stelle, nämlich Freiheit von kundiger Lernbegleitung bezüglich der Prozessgestaltung (Lernmoderation). Das geht bis zur Vernachlässigung. Denn woher sollen die Schüler/Kinder denn wissen, wie sie ihre Lernprozesse sinnvoll planen, angehen und auswerten sollen? Und wie sollen sie ausschließlich selbstgesteuert den notwendigen Austausch, den Dialog mit Anderen für ihr Lernen organisieren?

Andererseits wird den Lernenden gesagt: Herauskommen soll trotz Selbstorganisation, was in der Prüfung verlangt wird, nämlich oft ziemlich genau bestimmte Antworten auf vorgegebene Fragen zu geben. Und dann gibt man ihnen kleinteilige Laufzettel und große Kompetenzraster mit klitzekleinen Kompetenzchen zum Abhaken („Ich kann ein Inhaltsverzeichnis meiner Arbeitsmappe anfertigen – ach nein, ERSTELLEN – die Überschriften doppelt unterstreichen und die Seitenzahlen unten rechts einfügen“).

Meiner Ansicht nach liegt die wirkliche Selbstbestimmung beim Lernen darin:

Zu einem gegebenen komplexen Gegenstand eigene Fragen zu klären und eigene Antworten darauf zu finden. WIE man seine eigenen Fragen gescheit formuliert, brauchbare Antworten findet und diese dann in eigenes Wissen verarbeitet – das vorzumachen und anzuleiten (= lehren), das ist das Geschäft des Lehrers.

Wir müssen dann also die ganze Sache didaktisch umkehren:

Nicht „Lernwege“ sind freizugeben bei festgelegten Inhalten, sondern spezifische Inhalte, Fragen und Ziele gehören in die Selbstbestimmung der Schüler*innen. Die Lerngegenstände selbst mit ihren Fragen und Zielen erfordern bestimmte „Lernwege“, nämlich Methoden des Lernens wie des Forschens, die wir den SuS zeigen und vorschlagen und auf denen wir sie begleiten.

Um eine gute (Projekt-)Lernprozess-Gestalter*in für sich selbst und für andere zu sein, muss man natürlich wissen, wie es geht.

Um eine gute (Projekt-)Lernprozess-Gestalter*in für sich selbst und für andere zu sein, muss man natürlich wissen, wie es geht.

- Trajektorie

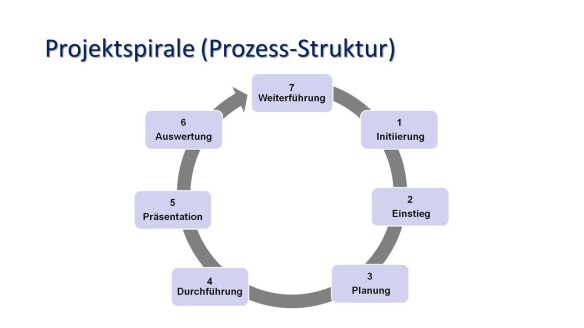

Jedes Projektlernen muss einer Prozessstruktur folgen, z.B. dieser hier:

(7 Projektphasen nach Emer/Lenzen)

(7 Projektphasen nach Emer/Lenzen)

Es sollte möglichst immer das ganze Muster ablaufen – egal ob es sich um ein Halbjahres-Projekt oder um eine 2-stündige Kurz-Erkundung handelt. In einem kürzeren Prozess sind dann die einzelnen Stationen dementsprechend kurz. Statt großer Präsentationen (5) kann eine Galerie kleiner Plakate (digital: EINE Folie pro Gruppe!) entstehen. Eine Auswertung (6) kann in einem Doppelstunden-Projekt auch mal in nur einem, dann aber entscheidenden Satz erfolgen (z.B.: „Wir konnten unsere Frage nicht erschöpfend beantworten, haben aber jetzt eine Vorstellung davon, wie groß das Thema ist und wie viele Menschen es betrifft“). Auch die Weiterführung (7) muss und sollte in einem kurzen Prozess nicht entfallen, sondern kann wenigstens eine Idee nennen, womit man in einer möglichen nächsten Lernrunde anknüpfen würde.

Die Initiierung (1) eines Projekts ist häufig durch eine Anknüpfung im Curriculum gegeben, muss aber nicht. Sie kann natürlich auch ein Schülerwunsch sein. Der Einstieg (2) ist sehr wichtig, denn er triggert die möglichen Lernmotive und bestimmt gleichzeitig den Horizont eines Lern-Gegenstands. Der Einstieg kann der gemeinsame Besuch eines außerschulischen Lernorts sein, ein bewegender Film oder eine Geschichte, mit der der Lehrer selbst seinen eigenen Bezug zum Gegenstand offenlegt. In jedem Fall enthält der Einstieg die Begegnung der Projektgruppe (das ist die Klasse bzw. der Kurs) mit dem komplexen Gegenstand. Ein komplexer Gegenstand ist etwa „Wasser, Klima, Wetter“ oder „Nationalsozialismus“, also groß genug, um viele verschiedene Zugänge, Fragen und Aspekte zu ermöglichen.

Die Planung (3) ist hier nicht die Vorausplanung des Lehrers (Bestimmung des komplexen Gegenstands, Dauer des Projekts, Kooperationen, Ressourcen und Mittel), sondern die gemeinsame Planung der Projektgruppe. Sie beginnt mit der Formulierung individueller „Forschungsfragen“ zum Gegenstand, in denen die Schüler*innen ihre ganz persönliche Beziehung zum Gegenstand artikulieren und zum Ausgangspunkt und Zentrum ihres Lernens machen wollen.

Die Durchführung (4) verbraucht am meisten Projektzeit. Sie kann mehr Zeit brauchen als alle anderen Stationen zusammen. Hier finden die Hauptlernaktivitäten statt:

das Materialfinden (Recherche), Materialschaffen (Interviews) Materialsichten (begründete Auswahl), Materialverarbeiten (das „Lernen“ im engsten Sinne), Diskutieren (Thesen, Zwischenergebnisse, methodische und sachliche Probleme, Konfrontation mit anderen Perspektiven) , Überarbeiten, Sich-Korrigieren. Und nicht selten muss nochmal auf eine frühere Station zurückgegangen werden. In der Durchführung wird am Ende auch die Präsentation vorbereitet. Hier wird es manchmal knapp mit der Zeit. Dann wird oft sichtbar, wie tief sich die Schüler mit ihrem Projekt verbunden fühlen, wenn sie freiwillig eine Wochenendschicht und eine letzte Nacht einlegen, um ihre Präsentation fertigzustellen. Auch das kann man ihnen allerdings vorausschauend ersparen.

- Kritische Stellen

Es gibt entscheidende Stellen in diesem Ablauf, auf die man ein besondere Aufmerksamkeit richten muss. Das ist nach dem Einstieg vor allem die Erarbeitung der Projektfragen.

Als Lehrer im Normalbetrieb kennt man das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch (Ostereierpädagogik), das zwar didaktisch längst desavouiert, aber nicht wirklich verschwunden ist. Häufig findet es sich verdeckt in den sogenannten Leitfragen an einem didaktisch zubereiteten Material“zettel“ wieder: Es ist dabei immer der Lehrer, der fragt, nicht der Schüler.

Als Lehrer im Normalbetrieb kennt man das fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch (Ostereierpädagogik), das zwar didaktisch längst desavouiert, aber nicht wirklich verschwunden ist. Häufig findet es sich verdeckt in den sogenannten Leitfragen an einem didaktisch zubereiteten Material“zettel“ wieder: Es ist dabei immer der Lehrer, der fragt, nicht der Schüler.

Die Fragen der Schüler, echte eigene Fragen, gebären zu helfen, ist eine weithin ungekonnte, weil ungeübte Aufgabe des Lehrers. Oft unterschätzt man die Zeit, die es braucht, bis alle Schüler*innen eine eigene authentische und zugleich bearbeitbare Frage entwickelt haben. Der Lehrer Max und ich haben eine praxistaugliche Idee dafür entwickelt: Alle SuS besprechen alle Fragen, die in einem Etherpad gesammelt und nicht selten während der Diskussion mehrmals umgeschrieben werden. Dass alle Schüler alle Fragen kennen, über sie nachdenken und sich im Plenum der Gruppe dazu nachfragend oder kritisch äußern, hat viele gute Effekte: (1) Die Lerngruppe bleibt eine Gruppe am gemeinsamen komplexen Lerngegenstand und fällt nicht in arbeitsteilige Einzelteile auseinander, deren Gesamtheit bloß in der Addition der Präsentationen besteht. (2) Der komplexe Gegenstand wird in seiner Komplexität sichtbar. (3) Die SuS lernen, sich in eine Idee, Frage, Perspektive hineinzufragen und den anderen in seiner Intention zu verstehen. (4) Die SuS lernen kollegiale Gespräche über einen Gegenstand zu führen. (5) Die Veränderungen der einzelnen Fragen können sofort hineingeschrieben werden, und die Sammlung der Fragen ist als Dokument für den Projektprozess immer von überall her abrufbar. (Durch die Versionengeschichte könnte man bei Interesse sogar die Entwicklung einer Frageformulierung nachvollziehen.) Die Beratung der Fragen wird mittels einer Checkliste unterstützt. Und sie findet unter Anleitung des moderierenden Lehrer statt, der dabei selbst vormacht/vorspricht, wie man sinnvoll nachfragt oder kritisiert ohne zu kränken, und Verbesserungs-Vorschläge machen kann ohne die Intention der Ausgangsfrage aus dem Blick zu verlieren.

Als ich diesen Arbeitsschritt beim ersten Mal im Hintergrund sitzend beobachtete, war ich verblüfft, wie schnell die Schüler*innen Haltung und Diktion ihres Lehrers übernahmen: „Was meinst du genau mit der Frage? Ich kann mir noch nicht so richtig was drunter vorstellen.“ „Mir scheint die Frage etwas zu eng: Ich würde darauf ein Ja oder Nein als Antwort erwarten.“ usw.

Wenn die SuS ihre Frage nicht alleine bearbeiten wollen, brauchen sie einen Tandem-Partner oder ein Team. Das erfordert, dass aus den Einzelfragen eine Teamfrage entsteht. Wie kann das gehen?

Auf keinen Fall darf der Lehrer die „zusammenpassenden“ Fragen selbst zusammenpappen und daraus ein Team zusammenstellen. Aber das Clustern von Fragen, die nahe beieinanderliegen, ist eine methodische Möglichkeit, die man mit den Schüler*innen zusammen machen oder überhaupt ihnen überlassen kann. Auf einer Fortbildung an einer Stadtteilschule in Barmbeck überließen wir es einem Lehrer (als Teil einer Projektgruppe), der uns dabei ein digitales Tool vorstellte, mit dem man so etwas gut machen kann: Karten mit Begriffen/Sätzen clustern.

Oft wollen Schüler*innen jedoch am liebsten mit ihren besten Freund*innen zusammenarbeiten. Das kann man zulassen, obwohl manche dafür bereit sind, ihre eigene Frage hintanzustellen und sich einer „fremden“ Frage zu unterwerfen. Diese wie auch andere Entscheidungen der Schüler*innen über Gruppenzusammensetzung respektiere ich trotzdem immer. Aber man kann sie darauf aufmerksam machen, was sie da tun: Priorisieren. Und nachfragen, ob sie das wirklich so möchten. Christoph, mit dem ich Projektfortbildung zusammen mache, berichtete von seiner Beobachtung, dass in solchen Fällen beim nächsten Projekt häufig nicht mehr die Freundschaft ausschlaggebend ist, sondern die erwiesene Arbeitsfähigkeit oder die Übereinstimmung der Fragen. In jedem Falle finde ich es wichtig, dass SuS mit dem Thema Zusammenarbeit ihre eigenen Erfahrungen machen dürfen. Auf der #konfBD19 diskutierte ich im Anschluss an meinen Workshop mit einer erfahrenen Projektleiterin über die offenbar beliebte Praxis, Projektteams „pädagogisch“ vom Lehrer gesteuert zusammenzusetzen. Zuweilen werden dabei SuS zusammengebracht, die sich nicht gut vertragen, oder die sehr verschiedene Arbeitshaltungen oder Niveaus mitbringen. Die Begründung ist bei solchen Entscheidungen: Es ginge darum, die Kollaborationsfähigkeiten zu stärken, denn im wirklichen Leben (später im Beruf) müsse man doch auch mit Leuten zusammenarbeiten, die man nicht mag. Ich finde: Das ist unnötig übergriffig (beziehungskontrollierend), nicht respektvoll und führt auch gar nicht zum Ziel. Denn viele Schüler lernen dabei nur, Gruppenarbeit zu hassen und in Zukunft möglichst alleine zu arbeiten. Außerdem ist es keineswegs so, dass im Beruf üblicherweise Menschen zur Zusammenarbeit verdonnert werden, die sich nicht leiden können. Jeder vernünftige Manager achtet sehr darauf, dass die Personen, die in einem Team zusammenarbeiten sollen, das auch selbst wollen und gut zusammenpassen. Warum sollten wir von Kindern und Jugendlichen etwas verlangen, was Erwachsene selbst nicht tun wollen? Und dann: Ein Projekt ist nicht dazu geeignet, ALLE wünschenswerten Skills und Kompetenzen gleichzeitig zu fördern. Das ist eine Überforderung der Methode, erst recht, wenn man sie selbst zum ersten Mal anwendet und erst recht, wenn die Schüler sie zum ersten Mal lernen. Und dann erwartet man ja auch noch ein hohes fachliches Niveau und eine hohe Motivation … Es gibt viele Möglichkeiten, das Image der Projektmethode zu ruinieren!

Etwas anderes ist die Multiprofessionalität oder die großartige Möglichkeit, dass verschiedene Fähigkeiten in einem Team zusammenkommen und das Team so bereichern. Das kann ein Organisationsgesichtspunkt sein, man muss jedoch aufpassen, dass man nicht in die Arbeitsteilung-Funktions-Falle gerät, wie es bei der Methode „nummerierte Köpfe“ geschieht, die Personen bestimmte Funktionen zuteilt, und wo dann jedes Gruppenmitglied bloß noch mit der eigenen Funktion beschäftigt ist. Das ist schlechte Arbeitsteilung und nicht, was ich mir unter Kollaboration vorstelle. Kollaboration ist meiner Meinung nach: Miteinander über den Arbeits- oder Lerngegenstand und über die Erfahrungen und Probleme bei der Arbeit mit diesem Gegenstand zu sprechen.

In der Regel läuft der Prozess der Teamfindung thematisch: Die Schüler*innen finden sich zusammen, die selbst meinen, an ähnlichen Fragen zu arbeiten. Jetzt müssen sie eine übergeordnete Frage finden, in der alle individuellen Fragen enthalten sind. Das ist alles andere als einfach. Auch hier muss man viel Zeit einplanen und je nach Bedarf viel beraten. Denn am Ende darf ja nur ein gemeinsames Arbeitsvorhaben pro Tandem oder Team stehen. Gut an diesem Schritt macht sich, dass durch die Arbeit an der Formulierung einer gemeinsamen Fragestellung und eines gemeinsamen Arbeitsvorhabens schon intensiv über den Gegenstand gesprochen wird, darüber, wer was darunter versteht und was das besondere Interesse jedes Einzelnen daran ist. Das dient auch gleichzeitig der Motivations-Entwicklung.

Das Arbeitsvorhaben ist das, was die Lerntätigkeit am Gegenstand im engeren Sinne ausmacht. Leider wird es manchmal mit der „Erstellung eines Lernprodukts“ bzw. dem Präsentations-Objekt gleichgesetzt. Wenn man jedoch keine klare strukturelle Trennung zwischen Arbeitsvorhaben und Produkt der Präsentation vornimmt, passiert typischerweise folgendes: die Schüler haben z.B. die Frage formuliert „Warum kaufen die Leute mehr als sie brauchen?“ und möchten das, was sie herausbekommen haben, in Form eines kleinen Videos präsentieren. Das Video ist das Produkt! Das haben sie im Blick. Das soll grandios und cool werden. Und sie werden verständlicherweise viel mehr Zeit in die äußere Form des Videos investieren als in die Erarbeitung der Antworten auf ihre Frage. Schnell ist in der Innenstadt gefilmt, wie die Leute auf die zusammengekloppten Interviewfragen antworten und dann geht es ans Schneiden und an den tollen Sound. Dass sie dabei vom Rohmaterial direkt in die Produktpräsentation geraten sind, ohne das Material inhaltlich ausgewertet und bearbeitet zu haben, bleibt oft unbemerkt oder undiskutiert. Interview-Aussagen sind immer bloß Rohmaterial.

Wir müssen uns vor dem Projekt entscheiden, ob es ein Produkt-Projekt werden soll (Wir bauen ein Insektenhotel) oder ein Erkundungsprojekt (Wir wollen etwas über den Holocaust wissen). Auch das Erkundungsprojekt hat am Ende präsentable „Lernprodukte“ (ein Blog mit Beiträgen, einen Essay, ein Video, ein Theaterstück, eine durchgeführte Podiumsdiskussion …). Der Unterschied: Beim Produkt-Projekt ist das Produkt das Ziel. Es ist identisch mit dem Arbeitsvorhaben. Beim Erkundungsprojekt ist das Produkt das Mittel der Externalisierung des durchgeführten Arbeitsvorhabens.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Flüchtigkeit von Lernmotiven. Wie erhält man „die Motivation“ aufrecht? Oft machen Projektlehrer folgende Erfahrung: Nach anfänglich hohem Enthusiasmus und herrlichen Fantasien über das coole Produkt, das herauskommen wird, verlieren die Schüler*innen gleich nach der ersten Stunde der Durchführung ihres Arbeitsvorhabens die Lust. Dann sagen die Lehrer*innen enttäuscht: Oh, die haben ja gar keine Ausdauer. Mit denen kann man nicht Projektlernen.

Wenn sie jedoch wüssten, dass das ganz normal ist, dass sich beim Erarbeiten der tollen Visionen die Mühen der Ebenen einstellen, dass Ausdauer gelernt werden muss (und dass dieses Lernen angeleitet werden muss), und dass Motive sich in Lernprozessen verändern, dann könnten sie sich und den Schüler*innen eine Menge Enttäuschung ersparen.

(Motivations-Kurve nach dem Gardnerschen Hype-Cycle für die Implementation von neuer Technologie)

(Motivations-Kurve nach dem Gardnerschen Hype-Cycle für die Implementation von neuer Technologie)

Denn dann könnten sie da unten im Tal der Desillusionierung schon bereit stehen und ihre Schüler*innen beruhigen und sagen: Keine Panik, alles gut, jetzt musst du nur noch dein hochfliegendes Projekt an die Realitäten anpassen, hier etwas enger formulieren, da etwas kürzen, und den Film vielleicht bloß 3 Minuten. Und wenn du jetzt richtig zulangst, dann kann noch etwas sehr sehr geiles bei herauskommen! – Oder so ähnlich.

Aber halt! Könnte man das nicht schon in der ersten Runde, nämlich bei den Fragestellungen und Arbeitsvorhaben auf Realismus kürzen? – Ja, das könnte man. Und im Groben tut man es ja auch. Aber wenn man mehr zurückschneidet als nur die gröbsten Größenphantasien, dann hat der Lehrer ja selbst die für große Vorhaben (Marathon!) und lange Ausdauer immer notwendige Anfangseuphorie gekillt. Das würde ich nicht tun. Um durchzuhalten und anzukommen braucht man oft den Anschub einer überschießenden Phantasie. „Du musst auf den Mond zielen, um über den nächsten Zaun zu springen“, sagt ein chinesisches Sprichwort.

Im Zusammenhang mit dem Arbeitsvorhaben schon angesprochen, zuletzt noch eine entscheidende Stelle: Die Ergebnisqualität.

Zwar kann man nicht alle Skills, Kompetenzen, Erkenntnisse gleichzeitig in einem Projekt bedienen. Bei einem Erkundungsprojekt jedoch steht die kognitive Erkenntnis, das, was auch Fachlichkeit oder „Wissen“ genannt wird, oder anders: die „academic Skills“ im Vordergrund. Es kann dann nicht befriedigen, wenn die Schüler*innen engagiert gearbeitet, schön zusammengearbeitet, und ein schön lackiertes Vorzeigeprodukt abgeliefert haben, das innen hohl ist, dem es an fachlicher Substanz fehlt.

Hier (im Gegensatz zur „pädagogischen Teamzusammensetzung“) ist Pädagogik gefragt: Schließlich wollen wir die Schüler*innen ja über ihre kognitiven Grenzen hinausführen. Was tun? Der Lehrer ist der Sparringspartner seiner Schüler, er gibt sich nicht zufrieden mit den leicht zu pflückenden Früchten an den tief hängenden Ästen. Er treibt die Schüler in den Baum hinauf. Und er organisiert das kollaborative Arbeiten über die Teamarbeit hinaus: In mindestens einem Zwischenstands-Plenum legen die SuS ihre bisherigen Arbeitsergebnisse vor und diskutieren sowohl methodische als auch inhaltliche Probleme, vor allem den Umgang mit widersprüchlichen Informationen und Befunden. Verschiedene Perspektiven auf denselben Gegenstand kommen zur Sprache: Kann man das „einfach mal so stehen lassen“ und fertig? Oder kann nur das eine oder das andere zutreffen? Und wie bekommen wir das raus?“ Wenn die Schüler sich dabei zu wenig selbst antreiben oder eine wichtige Perspektive, ein wichtiger Aspekt fehlt, dann übernimmt der Lehrer den advocatus diaboli. Und immer dabei: Klare Aussagen statt Phrasendreschen einfordern! „Was genau meinst du damit?“ ist die einfachste Frage, die zu Erläuterungen auffordert. Oder: „Gestern habe ich einen interessanten Artikel zu deinem Thema gefunden, da steht etwas ganz anderes drin. Möchtest du den haben?“

Der Lehrer ist der Sparringspartner seiner Schüler, er gibt sich nicht zufrieden mit den leicht zu pflückenden Früchten an den tief hängenden Ästen. Er treibt die Schüler in den Baum hinauf. Und er organisiert das kollaborative Arbeiten über die Teamarbeit hinaus: In mindestens einem Zwischenstands-Plenum legen die SuS ihre bisherigen Arbeitsergebnisse vor und diskutieren sowohl methodische als auch inhaltliche Probleme, vor allem den Umgang mit widersprüchlichen Informationen und Befunden. Verschiedene Perspektiven auf denselben Gegenstand kommen zur Sprache: Kann man das „einfach mal so stehen lassen“ und fertig? Oder kann nur das eine oder das andere zutreffen? Und wie bekommen wir das raus?“ Wenn die Schüler sich dabei zu wenig selbst antreiben oder eine wichtige Perspektive, ein wichtiger Aspekt fehlt, dann übernimmt der Lehrer den advocatus diaboli. Und immer dabei: Klare Aussagen statt Phrasendreschen einfordern! „Was genau meinst du damit?“ ist die einfachste Frage, die zu Erläuterungen auffordert. Oder: „Gestern habe ich einen interessanten Artikel zu deinem Thema gefunden, da steht etwas ganz anderes drin. Möchtest du den haben?“

Meine Frage wäre jetzt: Kann das auch alles für Naturwissenschaften so gelten, oder geht das nur in Gesellschaftswissenschaften?

Hallo Lisa,

ich versuche das in diesem, gerade angelaufenen Schuljahr in einem technisch-naturwissenschaftlichen Fach an unserer Berufsschule. Geplant ist ein langfristiges Projekt, das eine einigermaßen realistische Arbeitsanweisung sein könnte.

Ich bin selbst gespannt, wie das läuft. Ich werde berichten…

Danke für den Input, das hat mir noch einmal die kritischen Stellen vor Augen geführt!

Gruß

LikeGefällt 1 Person

Hallo Lisa,

habe Vieles wiedererkannt und mich gefreut, dass die gute Sache weitergeht und mit „situativer Wachsamkeit“ gepflegt und weiterentwickelt wird!

In alter Frische

Dein ehemaliger Kollege Wolfgang

P.S.: Mein kommunales „Altersprojekt“ findest Du unter https://www.ewis.care.

.

LikeGefällt 1 Person

Hallo Wolfgang,

schön, dich zu sehen. Und bei der Gelegenheit bekunde ich gerne öffentlich, dass um die 90% meiner Projektlern- und lehrfähigkeiten mit dir zu tun haben, ca. 9% aus der Kollaboration mit anderen Lieblingslehrern herrühren und satte etwa 1% Eigenerfindung sind.

Hut ab für dein Altersprojekt! Ich wünsche ihm (weiter) viel Erfolg; mögest du noch lange Freude daran haben. Ich bereite auch schon mein(e) Altersprojekt(e) vor, denn ich werde nächstes Jahr im Frühsommer pensioniert. Zunächst ist das Projekt „Alter“ ja auch für sich genommen schon eines, wenn man sich nicht bloß dem körperlichen Zerfall überlassen möchte. Btw: Was machen Nordic Walken und die Yoga-Position „Baum“?

Herzliche Grüße!

LikeLike

Pingback: Umleitung: vom Unbewussten über den Klimawandel zum Projektlernen | zoom

Hallo Lisa,

das ist das Beste, was ich bisher über Projektlernen gelesen habe! Ich nehme eine hohe Übereinstimmung mit dem in der Berufsbildung verbreiteten Konzept des projektbasierten Lernens wahr.

Deine Frage hat mich etwas verwundert. Warum sollte das für die Naturwissenschaften nicht gelten? Meine Antwort auf deine Frage lautet: Ja, selbstverständlich gilt das auch für die Naturwissenschaften. Forschungsprojekte sind par excellence hervorragend geeignet, die Prinzipien des Projektlernens anzuwenden – vorausgesetzt, das Projekt ist real und nicht „didaktisch reduziert“. Wer erteilt den Forschungsauftrag? Welches Interesse hat er/sie an den Forschungsergebnissen? Wer sind die wichtigsten Stakeholder des Projekts?…. Der Kontext eines Projekts ist mindestens so wichtig wie das Projekt selbst. So betrachtet, geht es allerdings nicht mehr um die „reine“ Naturwissenschaft, sondern auch um soziale Beziehungen sowie ökonomische und gesellschaftliche Fragen. Sie lassen sich von einem realen Projekt nicht trennen – so wenig wie wir uns als Menschen von der Natur trennen können. Das gilt m. E. auch, wenn die Schüler*innen ihre eigenen Auftraggeber sind. Dann könnten sie sich z. B. fragen, welche Relevanz ihre Forschungsfrage für die Gesellschaft hat. Oder in welcher Beziehung ihr Projekt zu den aktuellen Forschungsergebnissen der gewählten Disziplin steht. Und Stakeholder, die ihr Projekt befördern oder behindern können, gibt es auch.

Viele Grüße

Jürgen

LikeGefällt 1 Person

Pingback: Mario Andreotti: "Eine Kultur schafft sich ab" (Rezension) - Glarean Magazin

Wenn man so arbeitet, erarbeiten sich die Schüler in der Tat eine Methode, sich ein eigenes PLN zu schaffen.

Die Verwandtschaft zu LdL scheint mir nicht zu bestreiten.

Falls Wolfgang 90% geliefert haben sollte, verdanken wir (!) trotzdem dir (!) die 100%.

Herzlichen Dank!

Und dass schließlich die „gute alte“ Gruppenarbeit als gemeinsames Projektlernen einer Lehrergruppe an der Entwicklung einer Unterrichtsmethode auftaucht, schadet der Überzeugungskraft deines Konzepts durchaus nicht.

LikeGefällt 1 Person

Ich habe in den vergangenen Wochen immer mal wieder über die Frage nachgedacht, welche Rolle Projektlernen in den Naturwissenschaften spielen kann.

Zunächst einmal gilt: Auch in den Naturwissenschaften kann man natürlich im oben von Dir beschriebenen Sinne Projekte gestalten. Schüler können im NW-Unterricht Dinge konstruieren – und dabei nebenbei naturwissenschaftliche Gesetze erarbeiten und anwenden. Sie können eigene Fragen klären – ggf. auch in dem sie selber forschen.

Aber: Abstrakte Modelle eignen sich Schüler*innen meiner Erfahrung nach zumindest in Physik anders besser an. Hier ist wiederholte Anwendung zielführender, weil die Schüler*innen ihre angestammten Alltags-Konzepte ersetzen müssen durch die physikalischen. Um zu verstehen, dass es keine Zentrifugalkraft gibt, müssen die Schüler*innen einfach wiederholt an verschiedenen Beispielen aus ihrer Lebenswelt das neue Konzept anwenden, um das alte in ihren Gehirnen nachhaltig zu ersetzen. Hier ist auch ein sprachsensibles Vorgehen sehr wichtig.

Beim Konzept-Lernen stößt Projektlernen also an Grenzen. Deswegen gehe ich inzwischen oft den Weg, einen Grundstock von theoretischem Wissen mit anderen Methoden zu vermitteln, bevor ich mit Projektarbeit starte.

LikeGefällt 2 Personen

Jugend forscht zeigt, wie freie Projektarbeit auch im naturwissenschaftlichen Kontext funktionieren kann.

LikeGefällt 2 Personen

Vielen Dank für diesen tollen Beitrag zum Projektlernen. Da waren für mich als Lehramtsstudent viele interessante, kritische Perspektiven auf Arbeitsvorgänge, wie ich sie selber in der Schule und Uni erlebt habe, drin. Ohne deinen kritischen Input hätte ich später wohl einiges unreflektiert genauso gemacht.

Jetzt hab ich aber einiges an Anregungen, was ich anders besser machen kann. 😉

LikeGefällt 1 Person

Hier ist eine Anregung zum Projektlernen im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich im Hochschulkontext:

http://www.eit.ovgu.de/Presse+_+Medien/Interessante+und+witzige+Konstruktionen+beim+LEGO_Praktikum+2020-p-2674.html

„Im zweiwöchigen Seminar bekommen die Studierenden zunächst eine Einführung in die Programmierung in MATLAB und in die Ansteuerung von LEGO-Motoren und das Auslesen von LEGO-Sensoren über einen entsprechenden Programmierbaustein. In Gruppen von 2 bis 3 Personen entwickeln, bauen und programmieren die Studierenden dann kleine Maschinen oder Roboter aus LEGO, die automatisch irgendeine Art von mehr oder weniger sinnvoller Tätigkeit ausführen. Die Ideen werden von den Studierenden selbst entwickelt, was für die besondere Motivation sorgt. Neben der fachlichen Komponente werden im Seminar auch Schlüsselkompetenzen entwickelt, z.B. in der Gruppenarbeit sowie im Zeit- und Projektmanagement.

Die Studierenden stellen sich ihre Ideen, Arbeitsfortschritte und Endergebnisse außerdem in Kick-Off-, Zwischen und Abschlusspräsentationen gegenseitig und vor den Betreuer*innen vor. Im Anschluss an das Seminar halten die Studierenden ihre Resultate auch in 4-seitigen Papieren fest, die über die Universitätsbibliothek veröffentlicht werden (siehe http://journals.ub.uni-magdeburg.de/ubjournals/index.php/LEGO). Die gelungensten Projekte werden auch wieder beim Studieninformationstag am 06. Juni 2020 gezeigt.“

LikeLike

Pingback: Wenn Bildung in Zeiten einer Pandemie ihren Weg ins Internet sucht – Dejan Mihajlovic

Pingback: Digitalität und Pandemie – relinews

Pingback: Projektbasiertes Lernen – PeerFinder Blog